(資料圖片)

(資料圖片)

夏日炎炎,工作軟件的下班打卡提醒已經響了好幾遍,本應該是下班休息回歸家庭的時間,西峽法院五里橋法庭家事審判團隊的干警還在為一起離婚糾紛做著庭前的準備工作。事情還要從前幾天的一個電話說起。

“法官您好,我是一起離婚糾紛中的被告,咱們的開庭時間能改成下午七點以后嗎?”接到這個電話后,家事審判團隊并未直截了當地拒絕當事人這“不尋常”的要求,而是耐心詢問起原因。

原來,原告崔某與被告楊某自由戀愛,于2019年登記結婚,婚后生育一兒一女,剛結婚時雙方感情尚好,后因家庭瑣事經常發生爭吵,兩人分居兩地,被告長期未歸,遂原告起訴要求離婚。

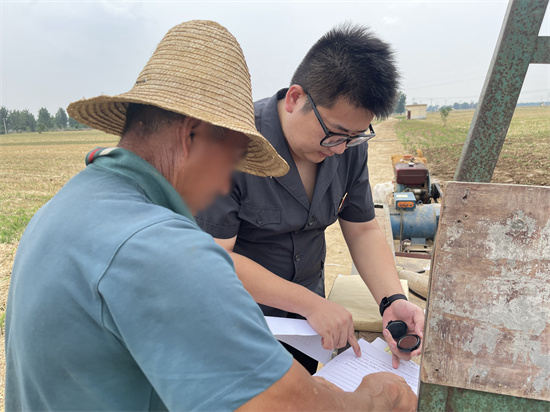

立案以后,審判團隊確定了開庭時間,并向雙方電子送達了開庭傳票,但在電話確認的時候,楊某卻一直不接電話,輾轉聯系上楊某的母親,經過審判團隊的多次勸說,楊某通過母親表示不愿參與庭審,法院想怎么判就怎么判。但家事審判團隊并沒有放棄,而是給楊某發送了一條長長的短信。

“婚姻走到了現在這一步,對任何一個人來說都是大事、難事,你在外辛苦工作,但是也是為了自己和為了家里的孩子以后過的更好,如果你因為工作忙,不去面對和處理婚姻問題,怕是這個問題會一直困擾你,最終你逃避的方式還會損害你的利益……”

一條暖心的短信打動了當事人冰封的心,楊某主動給案件承辦人打來了電話,講述了與原告之間的情感糾葛與細碎繁瑣,訴說了自己孤身一人在外的辛酸苦辣與艱難坎坷。講到動情處,楊某泣不成聲。承辦人并未打斷楊某的哭訴,而是通過耐心傾聽使楊某的負面情緒得到有效釋放,又從同理心的角度出發,告知楊某法律的相關規定,以及可能會面臨的法律后果,引導其從自身利益衡量選擇調解方式。

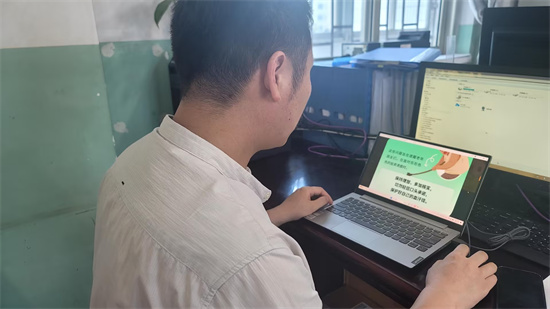

心結打開了,楊某同意參加訴訟,但她表示,目前自己在外地務工,路途遙遠且工作繁忙,來回一趟非常不便,希望法庭能在下午七點下班以后開展庭審。面對當事人遇到的實際困難,承辦人立即與原告聯系,在征得原告的同意以后,決定為他們提供“延時服務”,運用互聯網法庭來處理該案。

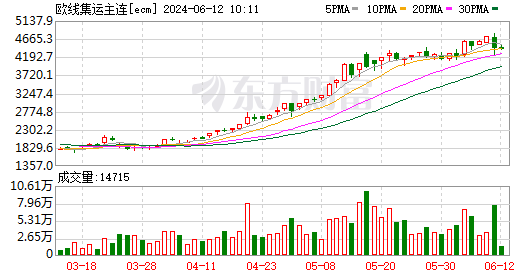

開庭當日,遠在千里之外的當事人通過互聯網法庭參與了庭審,在庭審過程中,案件承辦人在遵守庭審規則、程序的同時,充分考慮互聯網庭審在技術操作、節奏把握等方面的特殊性,結合案件事實,積極引導雙方當事人通過調解方式解決糾紛。在調解階段,承辦人堅持法理情相融合,結合雙方當事人與孩子生活現狀,從最大限度保障未成年子女健康成長等角度耐心地進行釋法說理,引導二人友好協商。最終,原被告自愿達成一致意見,并在線簽署調解協議,案件順利調解結案。

家事調解貫穿了法律、情感與心理,交織著倫理道德與人身關系和財產關系,又與當前社會經濟環境下的道德建設密切相關。五里橋法庭家事審判團隊認真踐行“群眾訴求無小事”的為民宗旨,用耐心和愛心、能力和智慧,全力以赴做好家事調解,在努力做到案結事了人和的同時,實現家庭成員身份利益、情感利益、財產利益的一體保護,切實推動訴源治理,滿足人民群眾司法新需求。(供稿:王晶雅)

關鍵詞: 西峽法院暖心短信解心結延時服務不打烊

營業執照公示信息

營業執照公示信息